Slow cinema, fast-food

PAI E FILHOS (Fu yu zi, 2014), de Wang Bing + ESTRANHOS NO PARAÍSO (Stranger than paradise, 1984), de Jim Jarmusch

Slow cinema, fast-food

Luiz Carlos Oliveira Jr.

Um acúmulo de durações

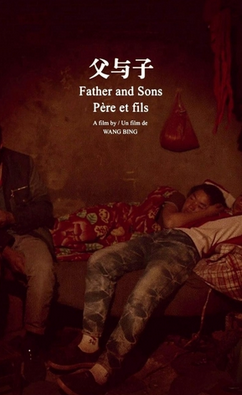

Pai e filhos (Fu yu zi, 2014), de Wang Bing, impõe-se como uma experiência estética exigente, levando às últimas consequências um estilo de encenação que, desde os primeiros filmes do cineasta chinês, já havia se constituído como um método observacional imperturbável. Apesar da metragem enxuta – menos de noventa minutos, quase nada em comparação com as nove horas de A oeste dos trilhos (Tie Xi Qu, 2002) –, o filme traz uma proposta radical de esgarçamento temporal, que se dá, sobretudo, por meio de um uso exaustivo do plano fixo de longa duração.

Wang se concentra na focalização do cotidiano e na captação da experiência fenomenal em estado bruto. Vemos personagens ocupadas com pequenas ações (mexer no celular, assistir à televisão, esquentar água para fazer chá) ou em situações de puro repouso, que a câmera registra em planos à beira da inércia, nos quais praticamente nada acontece. A imagem móvel do cinema se encontra paradoxalmente atraída pela estase, pela imobilidade. Alguns planos chegam a durar mais de dez minutos, pedindo que sejamos pacientes testemunhas de um quadro de vida particular, marcado por pobreza e privação.

À exceção de dois momentos que revelam o espaço externo (a paisagem monótona de um distrito industrial da China), o restante do filme permanece fechado no interior de uma habitação que consiste num só cômodo exíguo e sem janela, onde moram um homem e seus dois filhos. Na maior parte do tempo, esse cenário apertado e amontoado – cuja acumulação entrópica de objetos, tralhas e materiais de texturas e cores variegadas é de fazer inveja a muitas instalações artísticas contemporâneas – é filmado através da porta, de onde é possível apreendê-lo em sua quase totalidade.

Wang Bing, Pai e filhos, 2014

A parede ao fundo limita o alcance espacial da composição, impondo uma superfície opaca em direta concorrência com a profundidade simulada pelo efeito perspectivo da câmera. O resultado é uma estética de enclausuramento, que internaliza na estrutura composicional das imagens o estado de confinamento e alienação da personagem a que o filme se dedica por mais tempo: o menino que passa praticamente o dia todo na cama, ocupando-se de jogos eletrônicos no celular enquanto a TV ligada tagarela ininterruptamente. Ouvimos a televisão, mas não a vemos, pois ela está escondida na porção do fora de campo imediatamente contígua ao limite esquerdo do enquadramento. Desgarrado do conteúdo visual, o som da televisão se torna uma poeira sonora espalhada pelo ambiente.

Há, portanto, uma soma de campos de visibilidade que não necessariamente se comunicam: através da porta aberta, a câmera olha para dentro da casa e registra o tempo dispendido pelo menino nesse espaço cerrado; ele, por sua vez, tem os olhos cooptados pela telinha do celular; e, por fim, num ponto cego, num ângulo morto do campo visual, a televisão funciona como um terceiro olho obliterado, que não vê nem é visto.

Embora se componha, grosso modo, de uma simples sucessão linear de blocos de duração indivisíveis, a arquitetura do tempo fílmico em Pai e filhos resulta, na verdade, de uma síntese complexa de diferentes regimes temporais. Podemos encarar o tempo frouxo do plano-sequência sem fio de ação, com sua duração letárgica e improdutiva, como um contraponto ao tempo produtivo, racionalizado e serializado das operações industriais que, enquanto o filme é feito, acontecem nas diversas fábricas daquela região. O tempo hiperativo da TV ligada, por sua vez, convive com o tempo estagnado dos cachorros que dormem num canto do cenário. O fuso horário local do menino, suscetível às mudanças de luminosidade entre manhã, tarde e noite, é fendido pelo tempo homogêneo do mundo virtual que ele acessa compulsivamente no celular – o tempo uniformizado pela ubiquidade/simultaneidade das interfaces digitais, cuja luminância constante não reconhece a transição entre dia e noite. E há também o encaixe temporal entre a duração intrínseca das imagens, o tempo representado, e a duração do “tempo ocular” de quem assiste a elas, o tempo vivido, vetorizado por trajetórias descontínuas, por vaivéns entre uma atenção orientada – isto é, dirigida pelas escolhas de enquadramento, luz e som – e uma atenção errante, que varia entre a impressão de conjunto e a percepção pormenorizada, implicando uma pluralidade de tempos de assimilação. Tudo isso, enfim, faz do filme uma máquina de produção de durações sociais e individuais que se entrecruzam nas imagens.

Há simultaneamente simetria e assimetria entre a experiência representada na tela – o menino com a atenção voltada para o celular – e a experiência do espectador concentrado no filme: ambas se submetem à dinâmica necessariamente irregular da atenção continuada, que alterna entre momentos de fixação e de inevitável relaxamento; mas, enquanto uma se funda na redução do campo visual a uma interface interativa, a outra recorre à ampliação da área de percepção, à majoração da visão e da escuta no cinema (cabe assinalar que, em seu histórico de exibição, Pai e filhos foi não somente projetado em salas de cinema, mas também apresentado no formato de videoinstalação; estou considerando o filme, aqui, do ponto de vista de uma situação espectatorial cujo arranjo técnico e perceptivo tem como paradigma a sala de cinema, pressupondo, assim, um dispositivo que promove o isolamento sensorial do espectador e a canalização de sua atenção para um filme a que assiste de forma contínua e ininterrupta, seguindo a ordem preestabelecida pela montagem – para ser franco, estou o considerando da perspectiva de quem o viu numa TV LED 50”, tentando se isolar ao máximo e manter a atenção focada…).

A figura do pai é um dos elementos mais inquietantes do filme. Ele ronda a imagem, mas quase nunca se ancora nela. Em alguns momentos fugidios, projeta-se na parede do fundo como sombra, incluindo no campo um prolongamento indicial do fora de campo. A sombra emana do lugar de um observador ao mesmo tempo presente e ausente, funcionando como duplo substitutivo tanto do cineasta atrás da câmera quanto do espectador diante da tela, ambos situados numa posição liminar, num ponto de passagem entre o quadro “inocente” do cotidiano e as implicações éticas e políticas do ato de observá-lo.

Wang Bing, Pai e filhos, 2014

Por um lado, Pai e filhos solicita uma experiência imersiva, uma instalação do espectador num regime de duração específico. É preciso redimensionar a percepção ordinária e deslocá-la para um registro em que – na ausência de hierarquia entre tempos fracos e fortes, pequenos e grandes estímulos – tudo, por ínfimo que seja, torna-se passível de atenção e interesse. O posicionamento da câmera junto à porta, assim como a objetividade inabalável da técnica de observação, exalta essa primeira sensação de que Wang estaria propondo tão somente uma abertura sensível para uma realidade reduzida a uma espécie de contêiner de espaço-tempo. O filme seria, desse modo, um dispositivo de captura aleatória do real, limitando-se a pôr ao alcance do espectador um conjunto restrito de formas, determinado por certas condições materiais de produção.

Por outro lado, não se trata simplesmente de observar peixes em um aquário, ou de aquiescer a um voyeurismo antropológico: há claramente uma operação conceitual, que pede uma participação intelectual do espectador. A situação fronteiriça da câmera, ao mesmo tempo que sugere nossa entrada mental naquele espaço, instaura um distanciamento. O espectador é deixado ao umbral do mundo representado, nem totalmente dentro, nem totalmente apartado dele. A porta, separação entre o exterior e o interior, entre o mundo social e o privado, demarca também uma fronteira entre campo e fora de campo, inerente à natureza duplamente concreta e fantasmática do espaço fílmico.

Ao final da projeção, cartelas de texto trazem as seguintes informações: “Este filme foi gravado em Fumin, na província de Yunnan, onde estão sediadas várias pequenas fábricas em que a pedra é moída em pó. Cai Shunhua chegou aqui há dez anos, egresso de sua cidade natal, Qiaojia, em busca de emprego. Seus dois filhos, Yonggao e Yongjin, juntaram-se a ele em 2010. A filmagem começou em fevereiro de 2014, mas teve de ser interrompida depois que a equipe do filme começou a receber ameaças do patrão de Cai”.

Compreendemos, então, que as cenas domésticas da família de Cai não apenas mostravam com insistência uma determinada coisa, mas também apontavam centrifugamente para outra. O campo traçado pela câmera deixava entrever a ablação visual de um outro campo, de uma parte da realidade social interditada ao olhar, isto é, a realidade do trabalho nas tais pequenas fábricas da região.

Sabemos que todo e qualquer campo fílmico ecoa um campo ausente: os elementos em quadro não se inscrevem somente como o índice de sua própria presença, mas como o significante de uma ausência a que remetem implicitamente. O conceito de sutura, que Jean-Pierre Oudart extraiu da psicanálise e estendeu aos enunciados cinematográficos, concerne justamente ao processo pelo qual a falta em questão é abolida na articulação entre planos sucessivos: o que está ausente é colmatado para o espectador por alguma coisa que se produziu no plano precedente ou que será produzida no plano subsequente (um olhar que institui aquele quadro como o ponto de vista de alguém, por exemplo). A ausência, assim, deixa de ser sentida como castração ou angústia: ela é suprida pela troca semântica entretecida entre o campo presente, que inapelavelmente a evoca – já que, no cinema, como adverte Jacques Aumont, “o quadro se define tanto pelo que ele contém quanto pelo que exclui” –, e o campo imaginário, que a neutraliza mediante justificativas narrativas e psicológicas.

Mas o fluxo sintagmático de Pai e filhos – sua sucessão temporal desamarrada – não estabelece o efeito de sutura. Pelo contrário: as ausências, em vez de apaziguadas, são mantidas no estado de processos significantes inacabados (o que é reforçado pelo fato de o filme ser fruto de um trabalho interrompido por razões externas). O campo ausente, não-suturado, ganha uma dimensão política: ele diz respeito à condição “invisível” que a produção industrial adquiriu nas periferias da economia global, em que a visibilidade não chega ou é impedida de chegar. A precarização existencial engendrada por esse sistema de exploração, todavia, está exposta no cenário da vida privada, no mundo sem horizonte do menino confinado em casa, e por isso mesmo esse campo também teve de ser interditado.

O que o patrão de Cai quis interromper, em última análise, foi a comunicação entre campo e fora de campo, entre o que era representado diretamente e o que estava elidido na imagem. Pois Wang não precisou mostrar as condições desumanas do trabalho na fábrica: o reflexo disso na moradia de Cai é suficientemente esclarecedor e talvez até mais pungente, porquanto revela consequências mais amplas da vulnerabilidade associada a esse tipo de exploração abusiva da mão de obra.

Ser ou não ser

Em grande medida, Pai e filhos se aproxima do que alguns pesquisadores vêm designando como slow cinema: um cinema de marcha lenta, que detém o olhar na descrição fenomenológica dos eventos e na observação parcimoniosa do mundo, com poucos diálogos e quase nenhuma ação dramática, amiúde num registro em que o documental e o ficcional se confundem. O slow cinema radicaliza uma tendência já conhecida desde os anos 1960 (Miklos Jancso, Andrei Tarkovski, Jan Nemec, Theo Angelopoulos), calcada na ideia de testar os limites da unidade de base do cinema (o bloco de espaço-duração) mediante o estiramento paroxístico do plano, a exaustão temporal do plano-sequência – embora, é preciso assinalar, cinema de lentidão e plano-sequência não sejam exatamente sinônimos, haja vista as operações de Robert Altman com o plano longo, o qual, para o diretor de Nashville, funciona menos para dilatar um tempo flácido do que para permitir um acúmulo de ações e diálogos sobrepostos e frenéticos.

O conceito de slow cinema é amplo o suficiente para abarcar obras tão distintas entre si quanto as de Wang Bing, Pedro Costa, Tsai Ming-liang, Lav Diaz, Carlos Reygadas, Nuri Bilge Ceylan, Apicahtpong Weerasethakul, James Benning, Lisandro Alonso, Jia Zhang-ke, Ben Rivers, entre outros. Ele é encarado como parte de um contexto maior, que extrapola o universo cinematográfico e se refere a toda uma corrente cultural que procura alternativas e formas de resistência às prerrogativas contemporâneas de rapidez, efemeridade e intensificação generalizada dos ritmos da vida psíquica e social. O slow cinema, com seus bolsões de silêncio e tempo morto, seria um cinema que resiste ao bombardeio psicossensorial, aos imperativos de velocidade e hiperatividade, às dinâmicas de produtividade e consumo compulsivos, aos regimes de aceleração do tempo e da informação na contemporaneidade.

Há um aspecto de recusa ascética no slow cinema, de contraposição não apenas ao ritmo alucinado e à pirotecnia dos blockbusters (seu contrário mais extremo e, portanto, mais óbvio), mas também à afetação estilística, aos excessos barrocos e decorativos que haviam se tornado lugar-comum no cinema autoral das décadas de 1980 e 1990 (Peter Greenaway, Raoul Ruiz, Jean-Jacques Beineix, Pedro Almodóvar, Krzysztof Kieslowski, os primeiros filmes de Lars von Trier). O que o slow cinema desacelera não é só o a montagem e a ação narrativa, mas, sobretudo, o próprio ritmo plástico da imagem. Eis por que o slow cinema não necessariamente se acha atrelado a filmes de metragem extenuante, ainda que boa parte deles seja, de fato, composta por obras que duram para lá de quatro horas. Um curta-metragem pode ser slow, basta que suas imagens adotem uma temporalidade ralentada. Seria preciso, aqui, definir em que medida um plano é lento ou veloz tomando como parâmetro, além de sua duração objetiva (o tempo que ele gasta na tela), o tipo de enquadramento, iluminação, composição, dinâmica de movimento ou de fixidez etc. A grande temporalidade em questão, parece-me, é a que diz respeito ao que podemos chamar de tempo interno da imagem, relativo à atividade intrínseca da forma. Em que velocidade funciona o dispositivo representacional do filme?

Quando se buscam os precursores do slow cinema, surgem nomes como Chantal Akerman, Béla Tarr, Tarkovski, Jancso, Wim Wenders (fase inicial) etc. Alguns são unanimidade: ninguém contesta a presença de Akerman ou de Tarkovski numa lista de pioneiros do slow cinema. E ninguém põe em dúvida os postos ocupados por Lav Diaz, Wang Bing e Tsai Ming-liang como alguns dos grandes expoentes do estilo na produção atual. Outros nomes, entretanto, já são alvo de controvérsia. Wenders? Kiarostami? Philippe Grandrieux? E por que não Monte Hellman? E Jim Jarmusch?

Certamente, os pesquisadores mais ortodoxos ficariam indignados ao ler o nome de Jarmusch associado ao conceito de slow cinema. Talvez tenham razão. Vejamos.

Tiremos do páreo, de início, qualquer coisa que Jarmusch tenha feito de Ghost Dog em diante. Fiquemos só com a fase que vai de Permanent Vacation a Dead Man – que Ira Jaffe analisa em seu livro Slow Movies: Countering the Cinema of Action, não sem problematizar a inclusão dele na categoria de slow cinema – e, deixando de lado os prolegômenos, detenhamo-nos no filme escolhido para representar Jarmusch nesta sessão: Estranhos no paraíso (Stranger than Paradise, 1984).

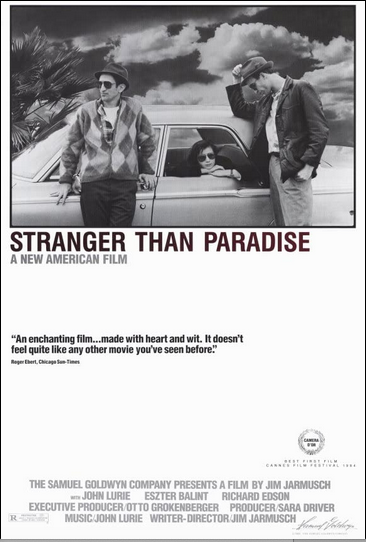

Um filme lento, sobretudo se comparado ao ritmo-padrão do cinema norte-americano convencional (evidentemente, isso não é o bastante para credenciá-lo junto à federação do slow cinema); um road-movie estático, que acompanha uma imigrante húngara chegando aos Estados Unidos e depois saindo em viagem para Flórida com o primo Willie e seu parceiro de trambiques, Eddie. Willie e Eddie formam uma dupla de desocupados que vivem de apostas em corrida de cavalos e pequenas trapaças em mesas de pôquer. Eva, a jovem imigrante, depois de uma tediosa estada no bagunçado cafofo de Willie em Nova York, vai morar com a tia em Cleveland, onde começa a trabalhar como garçonete num estabelecimento de fast-food. Embora egressa da Hungria, terra de Béla Tarr, Eva está mais próxima do mundo do finlandês Aki Kaurismaki, com quem Jarmusch tem enorme afinidade artística. Ela traz um carisma espontâneo, uma determinação lúcida, sendo uma versão mais leve (e falante) das jovens proletárias que habitam o mundo friorento, ébrio e cômico-minimalista de Kaurismaki.

Outro diretor de quem Jarmusch se aproxima, nesse início de carreira, é o Wenders de Alice nas cidades e O estado das coisas: ambos são cineastas que vagueiam pela paisagem melancólica da História do Cinema, admitindo não haver mais histórias a contar, somente planos a compor. E Jarmusch os compõe cuidadosamente, com uma luz meditada, esculpida. A escala de enquadramento mais utilizada no filme é o chamado “plano americano”, que estabelece o limite inferior do quadro mais ou menos na altura do joelho das personagens – é o que restou da gramática hollywoodiana nesse filme que esvazia a regra de ouro da narrativa clássica, a saber, o desenvolvimento da ação no espaço (aqui, a ação permanece sempre em estado de esboço, de projeto, mas nunca irrompe como aventura). Estranhos no paraíso é, antes de tudo, uma sucessão de naturezas mortas compostas não por objetos inanimados, mas por seres humanos distribuídos no quadro segundo um repertório de posturas e poses que podem aludir tanto à irreverência cool dos “filmes sobre nada” de Andy Warhol quanto às figuras angulosas pintadas por Pontormo e Rosso Fiorentino no século XVI, porém num tom desafetado e blasé (sem a sobrecarga expressiva e o páthos dramático das pinturas maneiristas).

Jim Jarmusch, Estranhos no paraíso, 1984

Poses amaneiradas, composições calculadas, figurino à Nouvelle Vague (Acossado, principalmente). Mas tudo dentro de um projeto aparentemente sem ambição, sem pompa, como se todas as referências viessem já reduzidas, replicadas e homogeneizadas, misturadas num mesmo caldo em que alta e baixa cultura se fundem com completa indiferença. Se Godard pertenceu à primeira geração de cineastas crescida na sala de cinema, Jarmusch mostrou como seria o cinema dos que cresceram diante do aparelho televisor. O resultado não é só uma panóplia pós-moderna de citações e efeitos de estilo reciclados e banalizados: Jarmusch descreve distanciadamente a experiência sensível de sujeitos deslocados, ao mesmo tempo nucleares e marginais à realidade moldada pelo capitalismo de consumo. O fato de serem estrangeiros (no caso de Willie e Eva) acentua esse distanciamento que o filme assume. Os Estados Unidos de Estranhos no paraíso têm o mesmo aspecto cinzento e desolador que, nos tempos de polarização geopolítica, o Ocidente capitalista atribuía, de forma estereotipada, aos países do bloco comunista. Oriunda do socialismo do leste europeu, Eva encontra na sociedade de mercado norte-americana uma realidade igualmente uniformizada e monótona, com seu primo paralisado em frente à televisão, se alimentando de TV-dinner (“isso nem parece comida”, ela observa) e assistindo a um jogo de futebol americano que, nas palavras de Eva, não faz o menor sentido.

À regulada padronização do mundo social promovida pelo comunismo, o capitalismo norte-americano oporia a promessa inversa de aventura, de excitação, de gratificação libidinal, com o hiperconsumo individual se confundindo à liberdade de escolha, à ideia de uma subjetividade livre. Mas não é bem isso que Estranhos no paraíso mostra. Muito pelo contrário: suas personagens se encontram desmobilizadas, submissas a um tempo moroso, entediante, a uma realidade tão achatada, no fundo, quanto a dos chineses de Pai e filhos. A itinerância das personagens, indo de Nova York à Flórida, com Cleveland no meio do caminho, apenas torna mais nítida a imobilidade geral que marca o filme.

A fotografia em preto e branco de Tom DiCillo evidencia o aspecto descolorido de uma realidade tétrica (espaços vazios, sujeitos vazios), mas, ao mesmo tempo, “melhora” essa realidade através de uma técnica algo nostálgica, que às vezes remonta às complexas arquiteturas luminosas do cinema clássico.

Jim Jarmusch, Estranhos no paraíso, 1984

Os planos de Estranhos no paraíso não se comunicam por meio da montagem, pois estão separados por telas pretas que sempre pontuam os intervalos entre eles. A decupagem contínua, o encadeamento sequencial que liga os planos de modo a possibilitar a passagem fluida de um fragmento de filme a outro foi quebrado: agora os planos se sucedem intercalados por rupturas, por lacunas que esburacam o fluxo linear das imagens. Trata-se de um cinema que perdeu a magia do raccord.

O espaço em que são rodados os planos também já se encontra desconectado, seja na estrada, na travessia de planícies desertas e paisagens industriais inóspitas, seja na própria cidade – espaço de conexões por excelência, mas aqui caracterizado como um tecido urbano retalhado, que tampouco dispõe de estruturas ligantes, de elementos que comuniquem entre si as ruas, os lugares, as pessoas, os signos (a Nova York do início do filme é um cenário sem horizonte, uma amostragem limitada de muros pichados e becos sem saída – uma antítese do caleidoscópio multicolorido da metrópole capitalista). Das cores saturadas de Wang Bing ao preto e branco estiloso de Jarmusch, o empobrecimento sensório do quadro existencial das personagens não muda tanto. Em ambos os casos, estamos bem longe do paraíso.