O teatro obsceno do poder

O teatro obsceno do poder

Luiz Carlos Oliveira Jr.

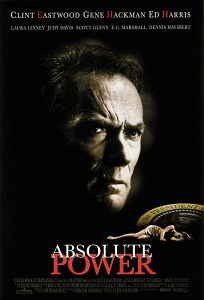

Poder absoluto pertence à fase mais brilhante da carreira de Clint Eastwood como diretor – a década de 1990, basicamente, com um grande filme se sucedendo após o outro, de Os imperdoáveis (1992) a Crime verdadeiro (1999), passando por Um mundo perfeito (1993) e As pontes de Madison (1995).

O protagonista de Poder absoluto é Luther Whitney (interpretado pelo próprio Eastwood), ladrão refinado que mora na cidade de Washington D.C. e tem como hobby ir ao museu copiar obras de grandes mestres da pintura. O conflito narrativo começa quando ele invade uma mansão para roubar joias valiosas guardadas num cômodo recluso. É madrugada e a casa está vazia, seus donos supostamente viajaram. Enquanto pratica o roubo, Luther ouve barulho de gente entrando na casa. Esconde-se no gabinete onde encontrou as joias: uma espécie de apêndice secreto do quarto, protegido por um anteparo que, para quem está do lado de fora, não passa de um espelho – mas, para quem está do lado de dentro, é um vidro com vista transparente para o que acontece no quarto. Os passos e os sons de vozes aumentam de volume. Um casal entra no quarto. A mulher, logo entendemos, mora nessa casa. O homem que ela traz para o quarto é seu amante. Luther fica em silêncio, observa passivamente, aguarda. O clima fica tenso, o homem agride a mulher. Ela resiste, ele a violenta ainda mais. O rosto de Luther, na penumbra, sugere sua possível hesitação: deve intervir e impedir o que se encaminha para um estupro, quiçá um assassinato? Ou aguardar o desfecho sem correr o risco de se entregar como ladrão? Antes que consiga decidir, a mulher é morta por tiros disparados pelos seguranças pessoais do amante, que chegam após ele gritar socorro enquanto ela se preparava para golpeá-lo com um punhal.

Uma outra mulher aparece, assustada com os tiros: ela, que também trabalha para o agressor (quem é esse indivíduo com todo esse entourage de seguranças e assessores, afinal?), tratará de limpar a sujeira e mascarar a cena do crime. Depois que todos se retiram, Luther sai do esconderijo. Foge levando consigo, além das joias, o punhal com o qual a mulher tentara se defender. Fim do primeiro ato.

Luther, agora, é testemunha única de um crime, bem como da tentativa de encobri-lo. Delatá-lo às autoridades, todavia, implica confessar o roubo. A princípio, parece resoluto na direção de simplesmente desaparecer do mapa e não assumir responsabilidade sobre o que viu. Mas há um “detalhe” a mais…

Pela forma como a cena do crime foi desmontada, já inferíamos que o homem que chegara àquela casa com a amante era alguém muito poderoso. E, no início do segundo ato, vem a informação que redimensiona tudo: trata-se de ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos.

Luther começou o filme como um ladrão de luxo; tornou-se voyeur a contragosto; em seguida, transformou-se em testemunha ocular de um crime brutal cometido pelo presidente; depois foi espectador das manobras de bastidores. Agora, como homem que sabe demais, terá pela frente um múltiplo desafio (moral, psicológico, político, jurídico).

Em certa medida, Eastwood se aventura na terra de Brian De Palma: intriga visual, complexificação dos esquemas voyeurísticos hitchcockianos, onipresença das tecnologias de vigilância e escuta, trama conspiratória envolvendo a alta cúpula política (na linha de Um tiro na noite e Olhos de serpente). Mas o mundo de Eastwood é o das evidências, e não o dos simulacros. A decalagem entre o evento real e a percepção subjetiva – crucial para os cineastas que, como De Palma, refletem sobre a natureza da imagem e o papel determinante das modernas ferramentas de mediação da experiência perceptiva –, assim como o jogo semiótico das interpretações concorrentes derivado da multiplicação das imagens (logo, dos pontos de vista) sobre um mesmo acontecimento, em suma, nada disso lhe interessa muito. Para Eastwood, o evento testemunhado não é objeto de dúvida. A aporia inerente à questão do ponto de vista – seja na acepção empírica, das condições materiais de observação de um acontecimento por determinado ângulo, seja no âmbito moral, pertinente à atitude do sujeito em face do que testemunhou – reduz-se a uma dimensão, ao mesmo tempo, pragmática e ética: o que fazer com o que foi visto? No cinema de Eastwood, sempre há esse momento em que tudo se resume, no fim das contas, a uma decisão moral que um sujeito deve tomar e que não pode ser terceirizada.

Há quatro sequências-chave para se compreender o filme, todas elas envolvendo situações visuais que problematizam a relação do protagonista com os atos de observar e, finalmente, de ser observado, pois a condição última de se constituir como sujeito da visão – se confiarmos nas explicações fenomenológicas de Sartre e Merleau-Ponty e em seus desdobramentos nas teorias psicanalíticas de Lacan – é expor-se ao caráter onivoyeur do mundo, é disponibilizar-se como mais uma dentre as coisas do mundo visível e se deixar capturar pela teia de visibilidade generalizada. O filme perfaz o caminho que leva a personagem de Clint Eastwood da posição “segura” de quem pode ver (com a vantagem de não ser visto) para a de quem é tornado alvo, sujeito enredado no quiasma da visualidade, imerso no mundo exterior que o ultrapassa.

Essas quatro sequências serão comentadas a seguir, na ordem em que aparecem no filme – a começar pela cena de abertura no museu, lugar que, por sua própria lógica de funcionamento, intensifica a atividade do olhar e faz da interação com as obras de arte um laboratório da visão interessada e acurada.

Dentro do museu

“Você trabalha muito com as mãos, certo?”, pergunta uma jovem estudante de arte, que observa os diversos estudos de mãos que Luther faz em seu caderno de desenhos a partir dos quadros expostos na National Gallery of Art de Washington D.C., onde se passa a primeira cena de Poder absoluto. O sorriso dúbio de Luther se justifica poucos minutos depois, quando ele invade a mansão sorrateiramente e pratica o roubo como uma atividade manual tão disciplinada e metódica quanto os desenhos que antes executava – o roubo se configura como um trabalho que igualmente exige habilidade, concentração e precisão.

Os créditos iniciais se desenrolam sobre imagens de pormenores dos quadros expostos no museu. O primeiro plano do filme faz uma panorâmica das mãos para os olhos beatos da figura representada numa pintura de El Greco (o homem pintado – São Francisco? – fita o céu, onde vê a aparição milagrosa de Cristo nas nuvens). Em seguida, outros quadros, outros olhares trocados entre a câmera e as figuras pintadas. Finalmente, um plano-detalhe sobre o caderno de Luther, que desenha justamente o olho da figura que El Greco, em sua pintura, representa de perfil.

Nesse primeiro estágio, Luther ainda é o dono do olhar – não apenas do seu, que ele usa para observar com acuidade a pintura à sua frente, mas também do olhar do outro, já que, no momento em que a câmera focaliza seu caderno, ele concentra a energia figurativa do traço na difícil empreitada de desenhar o olho lacrimejante da personagem do quadro, quase numa tentativa de desvendar seu segredo e seu poder de fascinação, de penetrar na estrutura da fina membrana aquosa que, ao recobrir o olho da personagem sacra, parece criar um campo visual turvo, ou talvez um filtro diáfano – de todo modo, uma obnubilação que propicia a visão mística. A estudante de arte o encoraja: “Não desista!”. Luther sorri e responde: “Eu nunca desisto”.

Ao desenhar, Luther almeja obter domínio sobre o que vê. Pois desenhar não é só copiar: é ordenar o visível e até mesmo tomar posse das coisas (roubá-las?) traçando seus contornos e apreendendo seus limites. O desenho, contrariamente à arte dos coloristas (mais próxima da carne, da fenomenalidade, da materialidade sensória do mundo), pertence ao lado analítico e racional do fazer artístico – e, não à toa, a pintura acadêmica do século XVII vinculou a arte do desenho a uma espécie de saber discursivo (e, portanto, regrado) e à liderança política absoluta encarnada no Rei, adotando-a como prática pictórica legítima, em contraste com a estética de prazer e sedução atribuída à cor. Somente o desenho – em sentido amplo, não só o desenho como estudo preparatório, mas a pintura em si mesma como disegno de uma Ideia superior, de uma ordem – podia garantir a conformidade entre o evento histórico ou o tema religioso representados e o relato oficial avalizado pelas autoridades (o Estado, a Igreja). Podemos extrapolar um pouco e concluir que, se Luther se dedica tão piamente ao desenho nessa cena de abertura, é porque, de certa forma, tenciona exercer poder (visual) absoluto sobre a situação à sua volta. A cena simboliza seu desejo de estar no controle desse mundo-olho (o mundo da era da hipervigilância) que o espaço do museu (uma grande arena de olhares) sublima mediante a legitimação institucional da visão detida sobre corpos figurados em telas.

Mas é precisamente com o verdadeiro poder absoluto, isto é, com a liderança mor da nação, que Luther terá de se ver após o malfadado roubo. Confrontado a essa autoridade política máxima, ele perderá seu posto de desenhista. E todo o processo de basculamento do olhar começará com a cena do assassinato, em que – escondido num cubículo escuro, sem poder falar ou se mexer, limitado a apenas ver (e ouvir) – ele terá de se deparar com uma situação completamente fora do seu controle. A realidade escapa de suas mãos.

Atrás do espelho

Na sequência do crime, como já descrevi, Luther se esconde em um pequeno anexo do principal aposento da mansão. Ele fecha a porta de vidro desse cômodo diminuto e se torna voyeur: pode ver tudo o que se passa no quarto sem que ninguém o enxergue de volta – pois a porta de vidro, se vista do lado de fora, é um espelho, uma superfície refletora, e não transparente. Luther está protegido em sua câmara escura, privatizado, apartado da realidade exterior, que observa de uma posição, a um só tempo, privilegiada e impotente.

Esse casulo, mais tarde descobriremos, é o lugar de onde o marido da mulher, muito mais velho que ela, ficava espiando as aventuras sexuais que ela tinha com outros homens. O casal havia encontrado nesse dispositivo erótico fundado na perversão escópica uma forma de lidar com suas diferenças de idade e de disposição sexual.

Ao se enredar naquela situação, Luther funciona como fantasma substitutivo do marido, que está em viagem e, portanto, ausente. Ele personifica a própria lógica da representação: obturar uma ausência, substituir um ser ou uma coisa por seu duplo representativo. É o mais próximo que Eastwood já chegou de um cinema de maquinações ópticas intrincadas – que implica dispositivos de encenação reflexivos, esquemas espaciais alambicados – ou, mais ainda, de um discurso meta-artístico sobre a representação cinematográfica e seu espetáculo voyeurista.

O que fica claro, no decorrer da cena, é o fato de que ver, mesmo que de uma posição de onde não se é visto (a situação do voyeur, mas também a do espectador de cinema), já é intervir de alguma forma. Eis o paradoxo da cena: a intervenção do voyeur consiste em sua isenção. Escondido em sua cabine de peepshow, resguardado pelo anteparo que o protege da realidade, ele goza de uma passividade letal.

Outro aspecto interessante da cena é a recorrência de primeiros planos do rosto de Eastwood parcialmente encoberto pela sombra. Ele sempre gostou de se filmar como imagem umbrática, num limbo figurativo em que se confundem presença corpórea e aparência espectral, rosto visível e sombra despersonalizada. Aqui, ele parece ter se retirado ao silêncio e à penumbra para confessar a forma atual de seu rosto envelhecido, marcado, enrugado, vincado: desenhado. O rosto de Eastwood, nessa cena, se esgarça das trevas num registro a meio caminho entre estudo fisiognomônico e máscara mortuária. Em paralelo ao evento desencadeador da trama, portanto, Eastwood aproveita o chiaroscuro do ambiente, sua iluminação tenebrista, para fabricar um autorretrato crepuscular.

Diante da TV

O momento de virada de Luther, quando decide enfrentar o perigo e expor o crime testemunhado, ocorre diante da TV, após ele assistir à coletiva de imprensa do presidente, que posa ao lado do marido da mulher morta, finge compadecer-se, promete encontrar o culpado. Luther se enoja com esse circo político-midiático e desiste da fuga (ele está no saguão do aeroporto, prestes a embarcar e sumir).

O mesmo Gene Hackman que encarna o presidente em Poder absoluto já havia, exatos dez anos antes, feito uma personagem quase idêntica, no filme Sem saída (No Way Out, 1987), de Roger Donaldson. Lá ele interpretava o secretário de defesa, que também matava a amante e contava com seu principal assessor para apagar as evidências que o incriminariam e jogar a culpa em outra pessoa. É como se agora o secretário de defesa tivesse progredido na carreira política e se tornado presidente. A escalação de Hackman não é inocente: Eastwood voluntariamente estabelece esse diálogo interfílmico para postular que um indivíduo inescrupuloso e assassino, colecionador de feminicídios, pode chegar ao topo da vida política caso administre bem sua imagem pública. Há aí um comentário crítico sobre o maquiavelismo da Realpolitik, que a série House of Cards também explorou recentemente, só que num tom bem mais cínico.

Vale notar que Luther não chega a ver o presidente diretamente, sem alguma interface a se interpor entre os dois. Primeiro, ele o vê através do vidro; depois, pela televisão. Há uma cadeia gradativa de motivos visuais que sublinham o ato representacional. Começando pela superfície transparente através da qual Luther viu o crime, o retângulo que funcionou como quadro-janela, paradigma da representação mimética. Mas essa transparência já possuía um reverso: sua outra face era um espelho, emblema da reflexividade, da imagem que se assume como dispositivo de representação e se volta sobre si mesma, reflete sobre sua condição de imagem. Por fim, o presidente ressurge como imagem televisiva: se, antes, bastava retirar da frente a superfície duplamente transparente e espelhada e eliminar a mediação, aceder à visão imediata, agora a distância aumentou, a imagem é transmitida de outro lugar. Curiosamente, é nessa visão à distância, nessa tele-visão, que Luther finalmente se sente perto do problema. A mise en scène do teatro farsesco do presidente ajuda a tornar a imagem mais obscena, mais passível de afetar o espectador. Luther precisou se afastar ainda mais da realidade, ir para o campo da pura representação, para só então compreender que não podia fugir dessa mesma realidade que já havia experienciado de uma posição mais próxima.

Na linha de fogo

A quarta sequência decisiva do filme é aquela em que Luther vai encontrar sua filha em um café. As relações familiares problemáticas são uma tônica dominante no cinema de Eastwood. Com frequência, sua personagem é alguém que abandonou a família em algum ponto do passado e nunca mais reatou os laços. Em Poder absoluto, a história se repete: Luther tem um passado familiar conturbado e quase não vê a filha, que guarda profunda mágoa pelos problemas que ele acarretou para ela e para a mãe.

Nessa cena, ela convida o pai para uma conversa, mas é tudo uma armadilha: próximo ao café, o policial vivido por Ed Harris aguarda com sua equipe o momento certo de prendê-lo. Para complicar, há dois atiradores de tocaia: um é o matador de aluguel contratado pelo marido da mulher morta, que quer se vingar de quem ele acha que é o assassino; o outro é um dos seguranças do presidente, encarregado de eliminar a testemunha que sabe da verdade sobre o crime. Luther será enquadrado pela mira desses atiradores, em planos-ponto-de-vista filmados através dos instrumentos ópticos de precisão acoplados às armas. Toda uma orquestração visual coloca Luther no meio da arena de olhares – mais precisamente, na linha de fogo. Ele saiu definitivamente da situação de quem olha de uma posição vantajosa e se transformou em objeto do olhar, em alvo.

A apreensão aumenta à medida que Luther se aproxima da filha e os snipers aguardam o instante ideal para atirar. Quando esse instante chega, raios solares incidem sobre o vidro que dois trabalhadores (policiais disfarçados) manipulam em um andaime junto a um prédio próximo e o reflexo atinge em cheio os olhos do matador de aluguel no justo momento em que faria o disparo. O atirador erra o alvo e Luther aproveita o pânico coletivo desencadeado pelo tiro para desaparecer (disfarçado como policial, numa espécie de inversão total da situação).

De Palma esgarçaria essa cena ao limite, faria de cada segundo uma gorda fração de suspense e de dilatação plástica, exploraria demoradamente todas as relações de ponto de vista que a intrincada geometria ocular da cena permite. Mas o filme é de Clint Eastwood: sem desprezar a complexidade do entrelaçamento de olhares e de eventos simultâneos, ele resolve a cena de modo relativamente sucinto.

Eastwood revisita aí um dos traumas originários da história moderna da política norte-americana: o assassinato de JFK, ocorrido em 1963 e registrado por um filme amador em 8mm, que se tornaria um inesgotável objeto de escrutínio visual e de teorias conspiratórias. No começo da década, Eastwood já havia sido ator de Na linha de fogo (In the Line of Fire, 1993), de Wolfgang Petersen, em que interpretava o segurança pessoal do presidente da república, tendo de protegê-lo da mira de um atirador. A personagem de Eastwood convivia com o trauma e a culpa por não ter impedido a morte de JFK trintas anos antes, quando já trabalhava na equipe de segurança da presidência. Em Poder absoluto, no entanto, o evento é transfigurado, e o presidente sai da posição de alvo para se tornar o mandante do crime.

A narrativa de Poder absoluto é parecida com a da maioria dos filmes sobre assassinato político e, ao mesmo tempo, totalmente distinta. Não se trata de um thriller paranoico: a questão não é tanto a de mostrar um indivíduo aprisionado pela rede pervasiva do poder e compelido a interpretar cada detalhe ao seu redor como mais um sinal do complô que se fecha sobre ele. No thriller político em chave paranoica, a realidade objetiva é sempre relativizada por sua interpretação delirante, podendo ou não haver a confirmação de uma pela outra. Mas Eastwood, reitero, não nos faz duvidar da realidade; seu foco central não é a paranoia. Poder absoluto é, antes de tudo, um filme sobre a cena política, ou melhor, sobre sua obscenidade, daí juntar voyeurismo, sexo, assassinato e farsa. Ele penetra no lado mais obscuro da mise en scène do poder.

Qual é a sua, Clint?

Recapitulemos: no começo do filme, Luther era o observador clássico – ancorado, fixo e, sobretudo, elidido num sistema visual análogo ao modelo da câmara escura, de onde observava e compreendia o mundo sem precisar travar contato corpóreo com ele. Até o casal entrar na mansão, ele era também o diretor do espetáculo, aquele que organiza a cena e antevê os próximos passos. Mas, com a chegada do casal, Luther é conduzido à nova posição de espectador: a cena não é mais dirigida por ele, que apenas a observa, em estado de motricidade reduzida e atenção exaltada. Posteriormente, enquanto assiste ao discurso do presidente pela televisão, Luther decide abandonar o posto de espectador e reaver o controle sobre a cena – ele passa à ação. Por último, na sequência do encontro com a filha, ele já não é mais espectador, e sim ator, centro das atenções, ponto de convergência dos olhares.

Se, de início, Luther estava diante das imagens, depois ele passa a estar dentro delas. E como escapar desse circuito de visibilidade senão tornando-se invisível? Resta-lhe desaparecer, confirmar sua condição de sombra, de fantasma que se imiscui pelos espaços sem ser notado (durante todos os anos em que ficou sem ver a filha, ele participou da vida dela à distância, fotografando-a em momentos importantes – formatura, vitória do primeiro caso como advogada – e até esgueirando-se pela casa dela de vez em quando).

Eastwood, aqui, medita sobre sua dupla condição de ator-diretor, simultaneamente no centro da imagem – onde só pode controlar a cena parcialmente – e atrás da câmera, no antecampo, nesse ponto cego do espaço fílmico: o fora de quadro em que o diretor toma suas decisões ou, se preferirmos, o lugar do enunciador, que disfarça sua presença no texto somente para torná-lo mais eficaz e fazer o discurso se passar por realidade, por sequência de eventos produzidos naturalmente, sem a intervenção de um autor. De um lado, o ator-Eastwood realça sua aura de ícone, de rosto que sobrepõe as diversas declinações de uma mesma persona dramática consolidada desde os faroestes dos anos 1960 – essa força icônica lhe dá certo poder sobre a cena. Do outro, o diretor-Eastwood se assume no ofício invisível do artesão, cuja obra se preocupa menos com o desenvolvimento exibicionista de um universo autoral do que com a exposição clara e concisa de um tema.

Pois Poder absoluto é também, colateralmente, um filme sobre a obsolescência do artesanato hollywoodiano. Os anos 1990 haviam paulatinamente enterrado o filme de artesão, aquele filme de um diretor que conta uma boa história com recursos modestos e excelente domínio da linguagem cinematográfica, mas sem almejar a condição de mestre. Cada vez mais, o cinema de gênero ficaria dividido entre o reduto dos superautores, que se garantiriam pelo prestígio já acumulado, e os projetos faraônicos com estrutura de produção inchada e milionária, não necessariamente respaldados por um refinamento artístico. Sob a chancela de produtores como Jerry Bruckheimer, o cinema de ação e de suspense, em particular, se tornaria o império dos efeitos especiais, com a mise en scène ou o agenciamento espacial e temporal da cena se trocando por uma sobrecarga de artifícios pirotécnicos, de estratégias de puro impacto visual e sonoro, sem a inteligência artesanal e a manufatura escorreita que conferiram à Hollywood do passado, mesmo nos filmes médios, o que André Bazin designou nos anos 1950 como o “gênio do sistema”.

Em 1997, evidentemente, Eastwood já era tido como autor – talvez já o fosse desde a década de 1970. Mas, ainda assim, ele parece reivindicar nesse filme uma alma de artesão. A cada filme, de fato, incluindo os mais recentes – 15:17 to Paris (2015), A mula (2018), O caso Richard Jewell (2019) –, Eastwood se prova menos focado em suas obsessões autorais – embora elas existam, assim como existe um “touch” eastwoodiano, um estilo de direção que distingue seus filmes dos demais – do que na necessidade de se debruçar sobre os grandes temas do nosso tempo. E a celeuma que muitos de seus filmes despertam geralmente advém da ausência de referenciais estáveis, que nos guiem para uma interpretação segura de sua obra.

É muito fácil quebrar a cara com o cinema de Clint Eastwood. Ele mesmo ajuda: politicamente conservador, sempre do lado dos republicanos, teimoso em sua visão de mundo anacrônica. Mas, caso usemos essas informações como filtro de interpretação para seus filmes, invariavelmente perderemos todas as nuances que tornam seu discurso mais complexo do que uma leitura superficial tende a supor.

Muitos parecem ter congelado a imagem de Eastwood no caubói lacônico do western spaghetti ou no policial violento dos filmes dos anos 1970/80, sobretudo os que trazem a indigesta figura de Dirty Harry, com seus métodos heterodoxos e suas piadas de tiozão repletas de ofensas raciais e sexistas. Mesmo nesses filmes, porém, o enredo contradiz as posições do herói, e ele é obrigado a se questionar. Eastwood adora a ambiguidade e a contradição, dois itens que se encaixam mal nos debates contemporâneos – e que fazem dele, por isso mesmo, um cineasta ainda relevante, para dizer o mínimo. A moral obtusa de seus protagonistas nos interpela, não nos deixa indiferentes. O desconforto e até o asco que amiúde provocam escancaradamente aparece quase como uma defesa inicial, um escudo de proteção contra uma verdade sobre o Outro que eles próprios terão de descobrir na prática. Basta ver Gran Torino (2008), cujo protagonista – a princípio, xenófobo – empreende a maior jornada antirracista do cinema norte-americano recente. Ou Breezy (1973), delicado filme romântico sobre um homem de meia-idade que descobre numa jovem hippie – cujos hábitos ele condena num primeiro momento – uma forma de amor muito mais franca e bonita do que aquela cultivada por sua geração. Ou, ainda, Sniper americano (2014), que só com muita miopia se pode ver como um filme armamentista, quando se trata de uma demonstração por silogismo de como a cultura das armas não produz senão o absurdo ético e existencial.

Poder absoluto pode igualmente induzir ao erro, deixar o espectador perplexo diante da vaidade do ator-vedete, sem perceber que ele aceita desmistificar sua autoimagem para melhor evidenciar a hipocrisia de um establishment que acoberta crimes cometidos pelo presidente e solapa a democracia numa forma abusiva de poder político. Qualquer semelhança com o Brasil contemporâneo não é mera coincidência.

04/06