Relações cordiais

LA NOIRE DE… (Ousmane Sembene, 1966) + CUIDADO MADAME (Julio Berssane, 1970) + MULHERES DIABÓLICAS (La cérémonie, Claude Chabrol, 1995)

Relações cordiais

Luiz Carlos Oliveira Jr.

A máscara do colonialismo

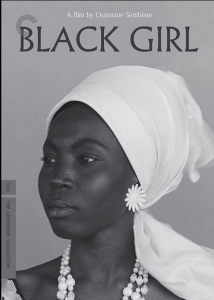

La noire de… (1966) é o primeiro longa-metragem de Ousmane Sembène, principal nome do cinema do Senegal (ao lado de Djibril Diop Mambéty, diretor da obra-prima Touki Bouki) e certamente um dos cineastas mais importantes de todo o continente africano.

O filme narra a triste história de Diouana, jovem senegalesa que se muda para a Riviera Francesa para ser babá das três crianças de uma família branca para a qual já trabalhava em Dakar. “A França é boa!”, exclama o patrão ao volante do carro que a conduz para a nova casa. Ele só esqueceu de completar a frase: a França é boa, sim, mas para os franceses.

O país de Diouana conquistara a independência poucos anos antes – nas cenas de flashback em Dakar, vemos monumentos que celebram os heróis da luta anticolonialista. A família francesa que a emprega, embora isso não fique esclarecido no filme, provavelmente pertencia à antiga administração colonial. Uma vez instalada na casa, Diouana acumula funções que não estavam na proposta de trabalho inicial: além de cuidar das crianças, precisa limpar todos os cômodos, cozinhar, lavar, passar – sempre supervisionada pela patroa intransigente e mandona, que acha que Diouana deve estar constantemente disponível e bem humorada. O tempo dela não é levado em conta nesse novo lugar, onde as relações coloniais, oficialmente desfeitas pela história política, retornam como modelo de dominação social internalizado no dia a dia, como se o deslocamento de Diouana para o contexto da cultura ocidental a tornasse novamente submissa ao código colonialista. Para piorar, ela não recebe o salário prometido e vive confinada no apartamento, sem nunca sair para conhecer a cidade. A proposta de se mudar para a França havia sido recebida por ela com grande alegria. Agora, da janela solitária do seu quartinho de empregada, de onde contempla as praias da Riviera, Diouana conclui que a França é um “buraco negro”. Ela se sente presa na casa, no ambiente doméstico, que condensa todo o campo de forças de uma sociedade que a inferioriza.

Há uma cena em que Diouana serve o almoço para os convidados da família, que, enquanto conversam, enfileiram uma coletânea de clichês sobre a cultura africana e a situação do Senegal. Em dado momento, um homem se levanta da mesa, se aproxima de Diouana e beija suas bochechas, afirmando, em seguida, que nunca havia beijado uma “négresse”. É não só asqueroso, como também sintomático da negação do lugar do outro, da quebra unilateral da barreira intersubjetiva e da exploração (material e simbólica) de uma pessoa por parte daquelas que pertencem à etnia autoproclamada dominante. Diouana se recolhe ofendida, mas a patroa vai a seu encontro na cozinha, diz que era “só uma brincadeira” e pede para ela preparar um bom café para os convidados. O desrespeito ao outro é banalizado, minimizado. Afinal, não há propriamente outro para a classe exploradora, mas somente um “sei lá o quê” dessubjetivado, ora encarado como objeto de voyeurismo exótico, ora como pura força de trabalho, ferramenta de facilitação da vida cotidiana. Mais de uma vez, a patroa se indigna com a ingratidão de Diouana, que não reconhece o que a família está fazendo por ela. Não é cinismo, ela realmente acredita ser uma benfeitora (é assim que os empregadores das trabalhadoras domésticas pensam até hoje).

Sembène filma tudo com precisão e sobriedade, sem nenhuma afetação estilística. É preciso evitar qualquer sobra, qualquer efeito expressionista – a busca, aqui, é pelo olhar justo. Há quem fale de um olhar clínico. Poderíamos substituir por um olhar sábio. Poucas vezes um cineasta conseguiu filmar com tanta lucidez o desacordo entre um corpo e um espaço em que ele é estrangeiro. Diouana chega a reagir a essa situação, como na cena em que descalça os sapatos de salto alto (por ordem da madame) e os deixa no meio da sala. Mas vem o momento em que sucumbe à depressão, afunda na cama (ainda tendo de ouvir a patroa lhe chamar de preguiçosa e dar um tapa em sua perna para compeli-la ao trabalho). Tudo que sabem lhe perguntar é: “Você está doente?”. Em nenhum momento perguntam: o que você está pensando? O que você deseja? O corpo-sem-sujeito só pode ter dois estados: saudável e doente. Não tem ideia, não tem desejo, não tem psicologia. É mera fisiologia, energia animal de trabalho.

Ledo engado: pois, embora Diouana só se comunique com os patrões de forma monossilábica (quando não simplesmente se cala), seus pensamentos, em contrapartida, são verbalizados em off, constituindo uma trilha de comentários para as ações mostradas. Voz interior, reflexiva: a subjetividade que lhe é confiscada na imagem, ela recupera no som. Revolta do som contra a imagem, do oprimido contra o opressor. O procedimento é redimensionado quando descobrimos que Diouana não sabe ler nem escrever: sua revolta é também contra o logocentrismo, essa arma de dominação sociocultural. O monopólio da palavra é uma forma de opressão, e não das menores.

No final do filme, o patrão de Diouana vai a Dakar devolver suas coisas à família da moça. Um desses objetos é a máscara que Diouana havia dado de presente ao casal, mas que tomara de volta um pouco antes de cometer suicídio (vale lembrar que as máscaras africanas, depois de “descobertas” pela arte modernista, viraram um objeto-fetiche da burguesia ocidental). Um menino da família de Diouana põe a máscara no rosto e persegue o homem branco até o lugar onde ele deixou o carro. Agora é ele, o patrão, o sujeito outrora dominante, quem está sob o olhar do outro – e esse olhar não é só o do menino, não é só o das pessoas que olham desconfiadas para o homem de fora enquanto ele se afasta apressado e amedrontado: é toda uma cultura, toda a história de um povo, simbolizada na máscara, que o expulsa dali com a força acumulada por séculos de opressão. A máscara que o menino carrega faz cair outra máscara: a da dita civilização ocidental.

Depois que o carro vai embora, há um primeiro plano do menino, que tira a máscara, mostra o rosto e olha para a câmera. Potencializado pelo efeito de frontalidade imposto primeiramente pela máscara, o rosto escapa de qualquer registro semafórico (em que se disponibilizaria à “leitura”) e se reinscreve como pura presença visível, sem se submeter a uma cadeia de planos que lhe daria um significado arbitrário e imposto de fora. O filme nos olha, e não o contrário. O espectador ocidental não tem nenhuma autoridade sobre esse rosto. Resta-lhe se calar ante a aparição irrevogável da imagem do outro, irredutível ao código dramático da linguagem cinematográfica hegemônica.

Sem acordo

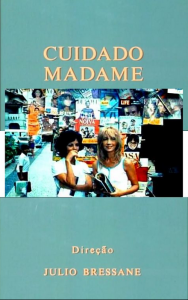

Cuidado madame pertence ao breve e intenso período de existência da produtora Belair, formada por Júlio Bressane e Rogério Sganzerla em 1970. É um dos três filmes que Bressane realizou na produtora (os outros dois são A família do barulho e Barão Olavo, o horrível), cuja equação até hoje causa espanto: 4 meses, 6 longas de ficção, 1 documentário. Se um dia houve o que chamamos de cinema marginal, a Belair, enquanto durou, foi sua quintessência. O fim precoce ocorreu devido à perseguição da ditadura militar, que forçou os membros da trupe ao exílio.

Ainda nos primeiros minutos de Cuidado madame, há um plano noturno que começa focalizando a lua no céu – uma lua crescente, cortada pela metade. A câmera (na mão, trepidante) passeia pela orla e termina enquadrando um poste de luz. Corta para um plano diurno em que Maria Gladys, de uniforme de empregada doméstica, segura uma faca de cozinha em posição de ataque: o caráter ameaçador de seu braço direito rígido, cotovelo em ângulo agudo, é realçado pelo quadro em contra-plongée. Ela olha para a faca e sua boca se abre em um sorriso forçado, trincado, psicótico. Ela atravessa o jardim da mansão e encontra Helena Ignez tomando sol à beira da piscina. Disfere três golpes de faca no abdômen da patroa, em gestos mecânicos, tal qual um autômato. Depois, já não mais como autômato, e sim naquele registro sarcástico típico do cinema marginal, olha para a câmera e diz: “Quem se entregar agora morre depois. Cuidado madame!”.

O recado subversivo, provocativo e debochado do filme está dado. Outras sequências similares se encadearão, dentro de uma estratégia de repetição serial que Bressane, no ano seguinte, já exilado em Londres, levaria ao paroxismo com Memórias de um estrangulador de loiras (1971).

Mas voltemos à transição do plano da lua no céu para Maria Gladys com a faca: essa associação de ideias visuais remete, evidentemente, a Um cão andaluz (Un chien andalou, 1929), de Luis Buñuel e Salvador Dalí, que também havia sido, em outro contexto e com outros expedientes, uma invectiva violenta e iconoclasta contra os valores burgueses. No filme de Buñuel e Dalí, a imagem da lua sendo atravessada por uma nuvem pontiaguda se interpunha entre o plano de um homem se preparando para furar o olho de uma mulher com uma navalha e o célebre primeiríssimo plano da lâmina cortando o globo ocular. Em Cuidado madame, a lua antecipa a cena da empregada esfaqueando a patroa: a agressão visual é mantida na esfera doméstica, mas o ataque à unidade familiar tradicional (antes encarnada no casal burguês) é deslocado para uma revolta de classe tornada literal e anárquica.

O filme de Bressane reúne as três operações que o cineasta e crítico Luc Moullet, ao ser entrevistado pelos Cahiers du Cinéma em 1969, elencou como as características essenciais do cinema moderno: a repetição, o holocausto e a ablação. A repetição implica que a narrativa do filme não obedeça mais ao tempo de resolução da intriga ou de progressão dramática das personagens, mas à experiência bruta da duração. Trata-se de uma “concretização da duração”, que pode se dar tanto pela descrição puramente fenomenológica de uma série repetitiva de ações quanto pelo trabalho imperturbável de uma mise en scène que, em vez de se preocupar com a arquitetura de um espaço-tempo, efetua diferentes voltas em torno de uma mesma ideia inicial.

Em segundo lugar, “o filme se oferece em holocausto ao espectador”, que é tirado da posição de conforto com a qual se acostumou. Ele deve participar do filme com aversão ou com um novo tipo de prazer distanciado, diferente daquele estimulado pelo filme clássico, que se fundava na identificação psicológica, na participação afetiva e na absorção diegética. O filme-holocausto rejeita a organização significante e a seleção de momentos prazerosos, muitas vezes incitando o espectador a se posicionar contra o filme, a se sentir incomodado com ele.

Por fim, Moullet comenta a ablação. O termo é comum no vocabulário médico, em que designa uma operação de extração cirúrgica de um órgão ou de parte dele, e aqui não é muito diferente, pois se trata de suprimir elementos, de partir de um conjunto de hipóteses e, aos poucos, reduzi-las até chegar ao mínimo possível, podendo resultar em um filme esburacado e incompleto em função dessa espécie de “busca do grau zero”. O espetáculo não é mais uma narrativa fluida a ser seguida, mas uma sucessão de sequências quebradas, intransitivas. Ele é um esboço, uma obra incompleta, com lacunas aberrantes.

Cuidado madame é as três coisas – repetição, holocausto e ablação – em doses elevadas. Bressane radicaliza o estilo iterativo, disjuntivo e lacunar, já presente em seus filmes anteriores, e retoma o universo dos crimes sanguinolentos noticiados pela imprensa popular, como fizera em Matou a família e foi ao cinema e O anjo nasceu. Ao discurso intelectualizado do cinema novo, a seu proselitismo e didatismo político, Bressane contrasta uma violência pulsional e desprovida de qualquer explicação sociológica.

A narrativa de Cuidado madame se compõe basicamente das sucessivas mortes das patroas esfaqueadas pela personagem de Maria Gladys e de suas deambulações pelas ruas de Copacabana e pelas pedras do Arpoador. A deambulação foi um dos topoi do cinema moderno. Em Rossellini, atestava a experiência de sujeitos cindidos pela guerra e em desarmonia com o mundo ao redor (a criança que caminha por entre ruínas e escombros de uma Berlim destruída em Alemanha, ano zero; Ingrid Bergman na ilha de pescadores em Stromboli). Em Antonioni, as personagens vagam sem direção, perambulam por espaços elípticos que amplificam seu vazio existencial, enquanto o campo perceptivo é preenchido por estímulos ópticos e sonoros desligados de uma significação clara. Na Belair, a deambulação adquire caráter mais performático, torna-se uma experimento corporal de intervenção no espaço e de provocação à realidade circundante – a própria câmera se comporta como um corpo que enfrenta o mundo empiricamente, como no plano-sequência antológico em que Maria Gladys e Helena Ignez descem aos berros a ladeira de uma favela em Sem essa, aranha (Sganzerla). Em Cuidado madame, Gladys ora caminha sozinha, ora acompanhada de Helena Ignez – pois a mesma Ignez que havia encarnado a madame morta à beira da piscina no início do filme reaparece, mais tarde, na pele de outra personagem, uma amiga de Gladys que se torna cúmplice dos assassinatos. Se Buñuel utilizaria duas atrizes para fazer uma mesma personagem em Esse obscuro objeto do desejo (1977), Bressane, alguns anos antes, põe uma mesma atriz para fazer duas personagens.

O som, às vezes, é composto de diálogos improvisados e captados em som direto; outras vezes, de falas dubladas; ou, ainda, de vozes em off e músicas acrescentadas na pós-produção. Isso quando não se suprime o som totalmente, num desleixo proposital. Como em Copacabana, mon amour, de Sganzerla (outro filme da Belair), há frases que se repetem na boca das personagens, acompanhadas ou não de gestos estilizados, que negam o naturalismo e se assumem como performance.

Um plano, em especial, merece atenção: a câmera caminha lentamente pela área externa de uma cobertura na Zona Sul do Rio; passa pela piscina; continua seu trajeto (agora ao som de uma antiga marchinha de carnaval); entra na sala de estar; percorre o interior tipicamente burguês (com sua mistura contraditória de modernismo e kitsch); enquadra Gladys e Ignez relaxando nos sofás da sala; migra para o corredor; atravessa a cozinha; chega à área de serviço, onde encontra uma porta que dá para o quartinho de empregada. A câmera se detém na soleira da porta e filma por alguns segundos o espaço diminuto, onde mal cabe uma cama – mas cabe uma tábua de passar, à qual o quadro dá destaque antes do corte que encerra o plano. A sequência começa, portanto, na área aberta e ensolarada da cobertura, passa pelo cômodo mais amplo (a sala de estar) e termina nesse cubículo apertado, escuro, sem janela, escondido nos fundos do apartamento. É nesse cômodo quase inabitável – resquício da estrutura colonial e escravagista, do modelo casa-grande/senzala – que a burguesia nacional aliena seu inconsciente opressor. A opção pelo plano-sequência, pela filmagem de todo esse trajeto num movimento único, sem corte, reforça a relação de contiguidade problemática entre os espaços – uma continuação que é também ruptura e exclusão –, descreve a complexidade desse arranjo arquitetônico, desnuda seu mecanismo de escravidão velada.

A lógica subjacente a essa ordem social materializada na distribuição tradicional do espaço doméstico tem sido bastante revisitada pelo cinema brasileiro recente, seja na chave do documentário conceitual (Doméstica, de Gabriel Mascaro), do pseudodocumentário irônico (Recife frio, de Kléber Mendonça Filho), do faroeste urbano (O som ao redor e Aquarius, também de Kléber Mendonça) ou da mescla de crônica familiar e melodrama social (Que horas ela volta?, de Anna Muylaert). Mas Bressane rechaça a radiografia da divisão de classes: ele abre a ferida social e deixa sangrar – os planos de duração longa são a melhor expressão desse sangramento não estancado. É a luta de classes mostrada de uma perspectiva de não elucidação e, sobretudo, de não conciliação. O pacto de cordialidade que marca nosso processo de formação histórica – e que mantém em falso equilíbrio uma sociedade profundamente desigual – já foi quebrado. Não há para onde fugir. “Quem se entregar agora morre depois” (bis).

Uma família exemplar

É também uma recusa à conciliação o que testemunhamos em Mulheres diabólicas (La cérémonie, 1995), de Claude Chabrol.

De todos os cineastas da nouvelle vague, Chabrol foi o que menos se interessou pelas desconstruções modernistas. Em vez disso, apropriou-se do estilo romanesco, seja para temperá-lo com exagero – pela performance histérica e a representação caricatural da burguesia, como em Núpcias vermelhas (1973), que o filho adolescente da família de Mulheres diabólicas assiste na TV em determinada cena –, seja para, inversamente, podar as arestas e encontrar um resultado mais seco e opaco, como em A mulher infiel (1969), Um assunto de mulheres (1988) e o próprio Mulheres diabólicas.

Nesse filme, Sandrine Bonnaire, em uma de suas atuações mais brilhantes, vive a enigmática Sophie, contratada por Catherine para ser empregada na mansão da família Lelievre. Apesar do comportamento inquietante para os membros da família, que se desconcertam com o rosto inexpressivo de Sophie e com seu laconismo impenetrável, a moça se prova irrepreensível nos afazeres domésticos: uma máquina de faxina, uma boa cozinheira e uma presença discreta (talvez demasiadamente discreta).

A coisa começa a degringolar quando ela faz amizade com Jeanne (Isabelle Huppert), a funcionária do correio da cidade provinciana em que o filme se passa. A família Lelievre detesta Jeanne, não exatamente pelo passado obscuro (ela foi acusada de ter queimado a própria filha), mas porque Georges (Jean-Pierre Cassel), marido de Catherine, está convencido de que Jeanne viola suas correspondências (Chabrol já tinha desenvolvido ideia similar em Poulet au vinaigre, de 1985). Ao saber da amizade de Sophie com a funcionária do correio, ele fica irritado e a proíbe de levá-la para dentro de sua casa.

Chabrol destila sua malícia: a família é retratada como um modelo exemplar, gente culta, amante de filosofia e música erudita, gente conservadora, mas com pose de liberal – gente do bem. Os abusos ficam diluídos nessa rede de poder disfarçada de relação isonômica. A jovem Melinda (Virginie Ledoyen), filha do casamento anterior de Georges, demonstra consciência social: aconselha Sophie a não se deixar explorar pela família, tenta se aproximar dela de modo indulgente. Mas essa indulgência soa repulsiva aos olhos de Sophie. Não à toa, o estopim de sua demissão se dará depois que Melinda, ao descobrir que Sophie é analfabeta, insiste em convencê-la a cursar um supletivo ou mesmo a deixar que ela própria a ensine a ler e escrever. Ora, não se aperta a ferida de alguém impunemente. O que Melinda não sabe – ou procurou saber – é que o analfabetismo é o ponto nevrálgico de Sophie. Mais uma vez, o logocentrismo mostra sua face perversa: os donos da palavra não enxergam as implicações psicológicas e existenciais do que é estar no mundo míope dos iletrados, dos que estão excluídos de toda uma parcela da realidade. A cada frase de Melinda, sentimos a tensão crescer dentro de Sophie, que se mantém, todavia, na posição calada e impassível de sempre. O telefone toca: é o namorado de Melinda. Sophie ouve a conversa do outro lado da linha e descobre que a jovem está grávida. Quando Melinda retorna, Sophie ameaça contar à família sobre a gravidez, caso a adolescente revele o analfabetismo que mantinha em segredo.

Dentre as cenas mais marcantes de Mulheres diabólicas, estão aquelas em que Sophie se tranca no quarto de empregada e fica assistindo à televisão, com olhos vidrados, coluna reta, quase uma estátua. Por meio da TV, ela se conecta com um mundo que não exige leitura. Ela e a TV formam um circuito fechado, inabalável. Tanto que, quando perturbado esse circuito, o ritual de morte se anuncia. Refiro-me à cena em que, depois de descobrir que Sophie chantageava Melinda, Georges vai ao quarto da empregada e, enquanto a admoesta e anuncia a demissão, desliga o aparelho televisor. Mal sabe ele que acaba de arrancar Sophie da alienação passiva. Desligando a televisão, Georges ativou a engrenagem infernal que culminará no assassinato dele e da família.

A sequência das mortes é a “cerimônia” do título original propriamente dita. É o ritual de aniquilação da burguesia, que, protegida em seu conforto, em sua bolha, sequer desconfia que sua cordialidade já foi decodificada como opressão adocicada e uma explosão de violência porá fim a esse bem-estar ultrajante. Sophie e Jeanne chegam à casa dos Lelievre. É noite e a família está reunida na biblioteca assistindo à ópera Don Giovanni, de Mozart. As duas mulheres se enchem de café na cozinha – o café da marca “Carte Noire”, que a madame fez questão de sublinhar na lista de compras (e que Sophie, de todo modo, não conseguiria ler). Elas pegam as espingardas de caça de Georges e se encaminham para a biblioteca. Primeiro, há o sinistro plano delas observando a família do alto do mezanino – substituto metafórico do balcão de fundo, reservado aos frequentadores menos abastados das salas de ópera. Em seguida, elas descem e começam o massacre. Sophie, depois que todos já foram mortos, ainda aponta a espingarda para a enorme estante da biblioteca e atira nos livros, produtos da cultura letrada da qual se sabe excluída.

A ópera estava sendo gravada num micro system (coqueluche da indústria de aparelhos eletrônicos dos anos 1990), que Melinda ganhara de presente de aniversário do namorado. Na cena final, um policial dá play no micro system e os créditos de encerramento do filme desfilam ao som da ópera gravada. Em dado momento, começam os tiros e os gritos de desespero. A última coisa que ouvimos é a repetição da frase de Jeanne após concluir o massacre: “Fizemos certo”. Chabrol não concorda nem discorda, só “grava” tudo, como se fosse o micro system no canto da biblioteca, registrando “inconscientemente” o mundo da burguesia e a tragédia que ela atrai em silêncio, ou melhor, em grande estilo operístico. O que havia de errado com eles, afinal? Nada – isto é, tudo.