Na trilha do thriller

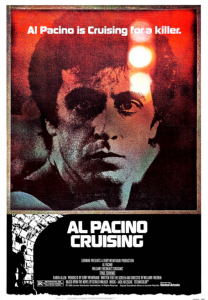

PARCEIROS DA NOITE (Cruising, 1980), de William Friedkin + FACA NO CORAÇÃO (Un couteau dans le coeur, 2018), de Yann Gonzalez

Na trilha do thriller

Luiz Carlos Oliveira Jr.

Um filme-problema

Muitas coisas podem chocar o espectador que se depara pela primeira vez com Parceiros da noite (Cruising, 1980), de William Friedkin, a começar por sua representação da comunidade gay nova-iorquina como um submundo depravado e reduzido a um grupo muito particular, o dos adeptos de práticas sadomasoquistas, que aparecem, à primeira vista, estigmatizados como seres imorais que atraem a morte como consequência “natural” de uma eterna procura por prazer e dor. Não à toa, na época de seu lançamento, o filme provocou uma onda de protestos de ativistas gays, que fizeram piquete na porta dos cinemas que o exibiam, denunciaram seu discurso homofóbico, fizeram pedidos formais às autoridades para que proibissem sua comercialização. Friedkin tentou se defender, concedeu entrevistas nas quais argumentava que o filme, na verdade, era contra a homofobia, uma vez que o vilão era um serial killer que matava homossexuais e, em nenhum momento, isso era colocado como algo positivo.

O fato é que as controvérsias se justificam e, diria até, são uma demanda interna do próprio filme, que não oferece um caminho fácil de compreensão e é atravessado de fio a pavio por uma falta de coerência que nem o espectador mais distraído pode deixar de notar. Teóricos como Raymond Bellour e Stephen Heath já argumentaram que, mesmo nos filmes clássicos mais fiéis às prerrogativas de unidade e sequencialidade lógico-causal, alguma “desordem textual” é necessária à eficácia narrativa do espetáculo. No thriller, em especial, há sempre pontas soltas, enigmas sem resposta, que não chegam a prejudicar o filme – pelo contrário: reforçam seu impacto. Mas Parceiros da noite emprega a incoerência em tal nível, e com tal sistematicidade, que somos obrigados a entendê-la não como um descuido do filme, ou como um defeito de fabricação – até porque a obra dá inúmeras provas de competência técnica e, como os biógrafos e pesquisadores do diretor demonstraram, foi fruto de um processo de criação dedicado e obsessivo –, mas como um princípio de construção assumido e aplicado deliberadamente. Para Robin Wood, autor de uma das análises mais precisas que o filme já recebeu, o interesse de Parceiros da noite reside, ao menos em parte, exatamente em sua incoerência (a análise pode ser lida no livro Hollywood from Vietnan to Reagan, num capítulo intitulado “The incoherent text [O texto incoerente]”). Na visão de Wood, trata-se, em certa medida, de um filme que não sabe o que quer dizer, daí a dificuldade de enquadrá-lo em uma leitura única ou de postular de maneira peremptória o significado da trama.

Analisando diferentes versões do roteiro, relatórios de produção e anotações de montagem, o crítico e pesquisador Bill Krohn constatou que Friedkin tomou decisões que sabidamente comprometeriam a lógica narrativa. Atores e figurantes foram reaproveitados em papéis diferentes para criar confusão na mente do espectador. Cenas montadas de acordo com a ordem preestabelecida no roteiro foram posteriormente remontadas e deslocadas para outro momento do filme, de forma a contrariar a lei de causalidade das ações. A conclusão de Bill Krohn (em seu belo artigo “Friedkin Out”, publicado na revista Rouge em 2004) é a de que o filme possui uma composição modular: Friedkin filmou as cenas previstas no roteiro como uma série de módulos, que a montagem recombinaria com grande liberdade. O princípio operatório do filme parece ser inspirado na situação que seu título enuncia: cruising – circulando, transitando, navegando (uma gíria para as situações de paquera e flerte). A circulação multidirecional dos corpos pelos cenários noturnos das boates e do parque noturno em que algumas cenas se passam – corpos em trânsito permanente, à procura de parceiros sexuais, com as diferentes combinações e encontros casuais que podem surgir – é o modelo de encaixe que a montagem segue.

Na primeira sequência de Parceiros da noite, um braço humano é encontrado boiando num rio: é o pedaço do corpo de um professor da Universidade de Columbia, uma das vítimas de um assassino que, no decorrer do filme, atacará outras vezes, sempre tendo como alvo os frequentadores dos bares e boates BDSM de Nova York. Steve (Al Pacino) é o policial designado para se infiltrar nesse universo e investigar o caso. Ele foi escolhido por ter o mesmo biotipo das vítimas: assim, poderá atrair o assassino e prendê-lo em flagrante (se não for morto antes). Na medida em que investiga os crimes e frequenta assiduamente a noite gay de Nova York, Steve passa por um processo de contaminação psicológica (o que rendeu queixas severas da comunidade gay, que enxergou no filme uma visão da homossexualidade como uma espécie de doença contagiosa). O papel é um prato cheio para um ator como Al Pacino: o filme praticamente permite que ele desenvolva, na própria composição da personagem, o processo imersivo do method acting ensinado por Lee Strasberg, por cuja escola ele passou.

O filme é ambíguo em relação ao grau de envolvimento sexual do policial infiltrado com os rapazes que conhece nas boates, mas fica claro que a progressiva perturbação dele tem a ver não só com a pressão do trabalho e o perigo de se expor ao assassino, mas principalmente com a atração erótica que começa a sentir por outros homens. A urgência de pegar o assassino, pouco a pouco, se configura como a ansiedade de eliminar um desejo homossexual crescente.

Um dos aspectos mais intrigantes do filme é o troca-troca de atores nas cenas de assassinato. Por exemplo: o ator que faz o assassino na cena do hotel (a primeira vez que vemos o serial killer em ação) reaparece na cena do parque (o segundo assassinato mostrado pelo filme), mas no papel da vítima. O ator que faz a vítima na cena do hotel, por sua vez, é reutilizado num único plano na cena do cinema pornô (quando ele é filmado no corredor que leva às cabines de peepshow, com uma nuvem de fumaça obscurecendo seu rosto), mas agora na pele do assassino. É bem possível que Friedkin tenha utilizado o próprio Pacino caracterizado como o serial killer em alguns planos, embora não haja documentação que o comprove. Em suma: o filme sugere que pode haver mais de um assassino, talvez vários (incluindo o policial). Ou que a violência contra os homossexuais não é ação de um indivíduo, mas de toda a sociedade.

Além de revezar os atores nas cenas de assassinato, Friedkin promove uma desvairada proliferação de duplos: há dezenas de atores fisicamente parecidos espalhados pelos ambientes, com direito a alguns sósias de Pacino. O jogo de espelhamento e identificação se prolonga infinitamente, até o delírio. Como assinalou Wood, “a incerteza aflora na superfície da narrativa – o relativo fracasso comercial do filme parece parcialmente atribuível à perplexidade exasperada do público em relação a quem fez o quê”. Numa entrevista à revista Variety em abril de 1967, Friedkin havia dito: “O filme narrativo está em vias de desaparecer e não é mais de grande interesse para um diretor sério… Uma nova plateia jovem está amplamente interessada em experiências abstratas… Eu desafio alguém a me dizer qual o assunto de Blowup (Antonioni, 1966), de Giulietta dos espíritos (Fellini, 1965), de La guerre est finie (Resnais, 1966) e dos filmes dos Beatles…”. Em uma das versões do roteiro de Parceiros da noite, havia uma cena em que Steve, ao lado de sua namorada Nancy (Karen Allen) e de alguns amigos intelectuais dela, discutiam sobre o misterioso final de 2001: Uma odisseia no espaço (1968), de Stanley Kubrick. Entediado com a conversa, Steve intervinha de forma antipática: “Who knows what anything means?”. Como afirma Bill Krohn, “a cena não chegou a ser filmada, mas o comentário de Steve se aplica a todas as questões insolúveis que o filme deixa para o espectador digerir”.

Seguindo essa premissa de ambiguidade generalizada, fica sugerido no final do filme que Steve talvez tenha matado seu vizinho, o rapaz simpático – a personagem mais positiva do filme – com quem fizeram amizade ao se mudar para um prédio predominantemente habitado por gays. É possível que, para reprimir sua atração sexual pelo vizinho, ele o tenha esfaqueado, tomando agora o lugar do assassino, se quisermos acreditar que o serial killer era, de fato, o jovem a quem os crimes são imputados pela polícia de forma um tanto arbitrária. Esse jovem fora investigado por Steve e ferido por ele num duelo de facas no parque – um ritual de acasalamento que se transmuta em atentado simbólico contra a identidade homossexual que Steve se recusa a admitir (o rapaz é obviamente um duplo do policial). O jovem acusado das mortes, como tínhamos descoberto, matava os gays que seduzia motivado por uma repressão de seus próprios desejos – repressão que lhe era imposta por um superego internalizado na figura do pai morto, cujo fantasma ele encontrara em cena anterior. O assassino, ou melhor, os assassinos sempre falam, inclusive, com a voz desse pai-fantasma, claramente dublada sobre os lábios dos diferentes atores que interpretam o serial killer. Em última análise, é como se a fonte de toda a violência mostrada no filme fosse a estrutura patriarcal da sociedade, a Lei do Pai, que se expressa por essa voz grave e imperativa, que pode migrar de um corpo para o outro à maneira de uma possessão demoníaca (não custa lembrar que Friedkin é o diretor de O exorcista). O verdadeiro vilão do filme, como Wood observa, é a dominação patriarcal, que exige “a rígida estruturação do sujeito e a repressão de todas as realidades conflitantes e supérfluas – a negação, tanto interna quanto externa, do Outro. […] É extraordinariamente paradoxal que um filme quase universalmente percebido como anti-gay possa trazer em seu cerne um dos fundamentos socio-psicanalíticos reivindicados pela causa gay”. A despeito de toda a ambiguidade, o que fica evidente, no final do filme, é que prender um assassino não resolve nada: a cultura homofóbica não foi exterminada, a violência continuará, espalhada por toda a estrutura social que a legitima, começando pela família patriarcal, com a figura simbólica do Pai interiorizada como superego castrador.

Se a violência participa intrinsecamente da comunidade gay sadomasoquista abordada pelo filme, lá, ao menos, ela surge alegorizada em fantasias de dominação e submissão e atrelada a uma busca por prazer. Já a polícia, que também opera dentro de uma economia libidinal do sadismo, pratica a violência como tortura e repressão (do outro e de si mesmo), sem o propósito de liberação das fantasias do ego. A violência policial é gratuita e fascista.

No começo, há uma cena em que dois policiais, a bordo da viatura, percorrem uma rua noturna ocupada por gays e travestis. Um dos policiais os qualifica de escória (“They’re all scumbags”). O tema da cidade pestilenta e desvirtuada estivera em alta no cinema hollywoodiano dos anos 1970. Cenas parecidas já haviam sido vistas em Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), em Dirty Harry (Don Siegel, 1971), em The New Centurions (Richard Fleischer, 1972). Mas aqui a frase de repúdio se dirige especificamente à cultura gay. No entanto, no diálogo entre os dois policiais, um deles fala de uma briga que teve com a esposa e termina com a frase: “I’ll get that bitch”. A violência, portanto, é introduzida também no contexto de uma relação heterossexual, marcada por ódio misógino. Pouco depois, os policiais param duas travestis na rua (uma delas é uma informante da polícia), tratam-nas de forma desprezível e terminam sugerindo que lhes façam sexo oral. O ator que interpreta um dos policiais, mais tarde, será visto como frequentador de points gays em duas ocasiões diferentes, no parque e numa boate. Ele não pode estar lá como policial disfarçado, já que seu biotipo é radicalmente diferente daquele preconizado pelo assassino. Seria ele um gay enrustido? Ou trata-se somente de mais um joguete de duplos inserido por Friedkin para tornar o filme mais confuso do que já é?

A dinâmica de identidades flutuantes culmina na cena final, em que Steve faz a barba e lava o rosto em frente ao espelho do banheiro, no apartamento de Nancy. Paralelamente, Nancy encontra entre as coisas de Steve a jaqueta de couro, o quepe da SS (a polícia nazista) e os óculos escuros que pertenciam ao suposto serial killer. Steve guardou aqueles objetos como souvenirs do caso “resolvido”? Ou agora pretende usá-los, já que há indícios de que se apossou da identidade do assassino? Nancy veste a jaqueta, põe o quepe e os óculos escuros. Há certa inocência no gesto, realçada pelo fato de a jaqueta ficar larga demais em seu corpo, assim como o quepe e os óculos parecem sobrar no rosto. Mas há também algo de irresistivelmente sexy. A teoria do “contágio” atinge um ponto de ebulição, pois agora é Nancy que também se contaminou com a “perversão” do namorado.

Outra forma de enxergar a cena é ver uma fagulha de erotismo reacender numa relação que havia ficado fria e distante. As cenas de Steve com Nancy eram desvitalizadas e enfadonhas, ao passo que dentro das boates gays a energia circulava em alta voltagem, potencializada pelos poppers (drogas estimulantes) consumidos aos montes pelos frequentadores (o próprio Steve experimentara a droga na cena em que dançou alucinadamente com outro homem). Enquanto Steve se olha no espelho – metáfora por excelência da construção de identidade e da projeção de uma imagem integrada do ego – ouvimos os sons de objetos de metal e couro chacoalhando, anunciando a chegada de Nancy vestida com os apetrechos do assassino. A esquize da personalidade de Steve agora ganha uma expressão essencialmente cinematográfica, por meio do conflito criado entre a imagem dele se limpando do antigo disfarce e o som que reatualiza essa fantasia no corpo de uma personagem (feminina) que permanece no fora de campo – lugar da especulação, no duplo sentido de prospecção imaginária/intelectual e de aparição (invisível para o espectador) daquilo que Steve vê refletido no espelho, mas que não é incluído no campo visual da câmera (esse reflexo especular nos é negado). A cena indica que o sadomasoquismo, longe de ser uma exclusividade de homossexuais que se vestem de couro, é intrínseco a todas as relações (sociais, sexuais, familiares) centradas no par dominação/submissão. Segundo Wood, “Nancy está simplesmente invertendo os papéis tradicionais da relação entre homem e mulher, tornando-se a dominadora”. Um desfecho complexo e aberto, fazendo jus ao filme-problema que Parceiros da noite aceitou ser do começo ao fim.

Memória do suporte

Em Faca no coração (Un couteau dans le coeur, 2018), de Yann Gonzalez, temos uma outra perspectiva do thriller, ainda que pontos em comum com Parceiros da noite possam ser apontados.

Anne (Vanessa Paradis) é uma diretora de cinema pornô de estética camp e voltado para o público gay. Um serial killer, que usa máscara de couro e tem um pássaro raro como signo de aparição, está perseguindo o elenco de Anne e matando, um por um, seus atores recorrentes, gerando pânico nos membros da trupe. Apesar de uma legenda no início informar que o filme se passa em Paris no ano de 1979, pouco ou nada se vê da cidade turística tal como ela se popularizou. Os cenários se alternam entre florestas – onde os fantasmas do romantismo e do cinema de horror clássico se escondem –, becos escuros, estúdios fechados e estilizados, boates à luz de néon: uma atmosfera insólita, no entrecruzamento de um gótico kitsch à moda dos anos 1980 com uma ambiência dream pop bem contemporânea.

O filme é cheio de referências: ao giallo (especialmente a O pássaro das plumas de cristal, de Dario Argento), a Georges Franju (Os olhos sem rosto, Judex), a Parceiros da noite, ao universo estilístico de Pedro Almodóvar. Mas Faca no coração traz uma reflexão metacinematográfica que ultrapassa o mero jogo de citações, elaborando um comentário sobre o próprio suporte fílmico.

Em determinada cena, esse suporte é trazido a primeiro plano, tornando-se superfície de uma inscrição textual feita diretamente na matéria da imagem. Curiosamente, em se tratando de um filme tão apoiado em intrigas visuais e efeitos plásticos, é pela escrita que seu dispositivo de representação vem à tona e revela sua camada metadiscursiva.

A cena em questão se dá depois que Anne vai a uma boate atrás de Loïs, montadora de seus filmes. Elas tiveram um relacionamento de dez anos, cujo término Anne ainda não superou. Ao ver Loïs beijando sua nova companheira, Anne se desespera. Tomada de raiva e ciúme, ela escreve um recado para a ex-namorada diretamente sobre um pedaço do material bruto de seu último filme, que Loïs está montando. Quando pega o material para montar e o passa na moviola, Loïs se depara com uma mensagem deixada para ela. Sobre o plano do rosto de um rapaz que, encostado a um muro, recebe uma felação, as palavras que formam a frase “Tu m’as tuée” (“Você me matou”) aparecem sequencialmente – o plano é evidentemente inspirado em Blow Job (1964), de Andy Warhol, em mais uma das referências que se acumulam no filme como resultado de sua insaciável bulimia cinéfila.

Prazer sexual e pulsão de morte se sobrepõem na imagem através da articulação entre o conteúdo visual do plano e o texto adicionado por Anne, que tanto prefigura o destino fatal de Loïs quanto atesta o óbito do ator em quadro – uma montagem paralela havia mostrado ele sendo assassinado pelo serial killer enquanto acontecia a cena da boate.

A associação palavra-imagem efetuada por Anne reúne agressão iconoclasta – o gesto de estragar o plano, de riscar a imagem para gravar-lhe signos verbais – e contribuição artística (pois é um procedimento experimental com efeitos plásticos interessantes). A cena sobrepõe também carícia erótica e declaração de ódio, orgasmo e assassinato, “pequena morte” e morte real.

As palavras tremem à frente do rosto do rapaz de forma instável, já que escritas à mão sobre a película – para que cada palavra dure alguns segundos na tela, Anne precisou reescrevê-las em vários fotogramas, e o desfilamento sequencial desses frames marcados com letras ligeiramente desiguais em tamanho e posição produz palavras que dançam freneticamente na imagem, expressão perfeita do descontrole emocional de quem as escreveu.

Por mais que se embriague com o éter colorido de certo imaginário pop atual e flerte com a aparência asséptica do digital de alta definição, Yann Gonzalez – que, como consta nos créditos finais, rodou o filme em película Kodak – demonstra nostalgia, e até fetichismo, pela imagem suja, palpável e pulsátil da película, que o filme parece dotar de um erotismo intrínseco, oposto à perfeição fria do digital (não por acaso, durante a filmagem de uma sequência pornô, um ator pede que o outro sinta a pulsação de seu pênis ereto, explicitando essa ligação entre a excitação sexual e o “meio quente” da película).

A ação de escrever na película sublinha precisamente o que falta à imagem digital: o caráter material e indicial da imagem fílmica, que se forma por contato, por um vínculo concreto entre o suporte sensível e o referente. Na cena aqui comentada, que configura um caso extremo, a mensagem de Anne surge por intervenção mecânica direta na matéria plástica. Imagem e texto estão juntos e, ao mesmo tempo, separados, ou melhor, estão unidos em sua dissociação mesma. Há uma decalagem entre o visual e o verbal – o verbal chega para perturbar o visual, deslocá-lo. As palavras não estão inseridas na realidade profílmica, naquilo que a câmera captou, mas no próprio corpo da imagem, na pele que a luz atravessa no momento da projeção e visualização do filme.

Ao usar a película como superfície de escrita, o filme dá materialidade ao plano de representação, contrariando a inerente tendência do cinema à desmaterialização e fantasmatização de seus processos de imagem. Requer-se um suporte físico para a gravação e projeção da imagem cinematográfica, mas sua função na hora do espetáculo se torna tão somente a de deixar que a luz passe por ele, ou seja, a de se anular enquanto matéria (no digital, por sua vez, já não há necessidade nem disso: nenhuma superfície intermediária entre a luz e a tela, nem sequer uma tira de película). Escrever na própria película é uma forma, então, de restituir ao filme essa materialidade, essa corporeidade da imagem, que é quase sempre ofuscada pelo aspecto mais psicológico, fantasmático e diáfano da experiência cinematográfica. Essa cena de Faca no coração faz o gesto humano – materializado na escrita – encontrar efetivamente a imagem de cinema, marcar seu corpo como uma frase tatuada na pele. Podemos pensar em retorno do índice, ou, mais modestamente, em memória do suporte.