Em 2012, o Congresso Nacional estabeleceu as cotas como forma de reparação nos processos seletivos de todas as instituições federais de ensino superior. Por força da Lei nº 12.711, 50% das vagas deveriam ser destinadas a quem fez todo o ensino médio em escolas públicas. Além disso, determinou, por decreto, a subdivisão dos grupos, incluindo os critérios de renda e raça. Dez anos depois, é o momento de revisitar essa política – fruto de lutas históricas do movimento negro e de iniciativas colocadas em prática pelas universidades anos antes da publicação da lei. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), uma das pioneiras desse movimento, lança sua série de reportagens em referência à data.

Em 2012, o Congresso Nacional estabeleceu as cotas como forma de reparação nos processos seletivos de todas as instituições federais de ensino superior. Por força da Lei nº 12.711, 50% das vagas deveriam ser destinadas a quem fez todo o ensino médio em escolas públicas. Além disso, determinou, por decreto, a subdivisão dos grupos, incluindo os critérios de renda e raça. Dez anos depois, é o momento de revisitar essa política – fruto de lutas históricas do movimento negro e de iniciativas colocadas em prática pelas universidades anos antes da publicação da lei. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), uma das pioneiras desse movimento, lança sua série de reportagens em referência à data.

Primeira do país a adotar o sistema, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) implementou as cotas ainda em 2000, a partir da aprovação da proposta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). No ano seguinte, um novo decreto determinou que 40% dessas vagas deveriam ser destinadas a alunos autodeclarados negros e pardos. Já em 2004, foi a vez de uma federal – a Universidade de Brasília (UnB) – adotar políticas de ações afirmativas para negros.

Na esteira dessas experiências, a UFJF se tornou, em 2006, a primeira do estado de Minas Gerais a implantar cotas. O objetivo era incluir grupos sistematicamente excluídos do acesso ao ensino superior, ou seja, estudantes oriundos de escolas públicas e negros. “Era algo muito recente, muito novo. Alguns professores incentivavam a gente a fazer uso das cotas para alunos da rede pública. Acreditavam ser uma política temporária, para sanar as desigualdades de ensino e raciais”, lembra Mirian Stela Marques, que entrou na Faculdade de Serviço Social em uma turma com 31 alunos: 27 brancos e quatro negros.

Enquanto as políticas públicas não investirem na base educacional, o ciclo da nossa história se repete – Mirian Marques

Para Mirian, que estudou em escolas estaduais durante todo ensino fundamental e médio, “as condições entre negros e brancos são diferentes. E, para além da raça, a diferença está no acesso à educação, às oportunidades e aos meios de ingresso no ensino superior. Enquanto as políticas públicas não investirem na base educacional, o ciclo da nossa história se repete”.

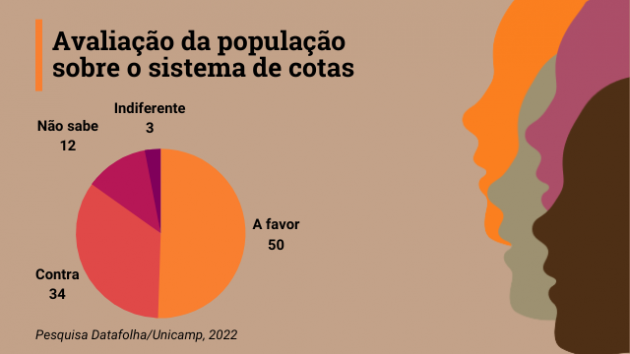

A previsão de que a lei passe por avaliação do Congresso Nacional, dez anos após sua sanção, reacendeu as discussões em torno da reserva de vagas para grupos historicamente excluídos. Em pesquisa realizada em março deste ano pela agência Datafolha, em parceria com o Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas (Cesop-Unicamp), metade da população brasileira se declara a favor das cotas raciais nas universidades públicas. Cinquenta por cento das 2.090 pessoas ouvidas pelo estudo se mostram a favor das cotas, 34% contra, 12% dos entrevistados não souberam responder e 3% se mostraram indiferentes. Se, por um lado, há a clara aprovação do sistema pela sociedade, por outro, o número dos que rejeitam e dos que talvez não entendam a política mostra a necessidade de continuarmos o debate.

Dados apoiam importância do sistema

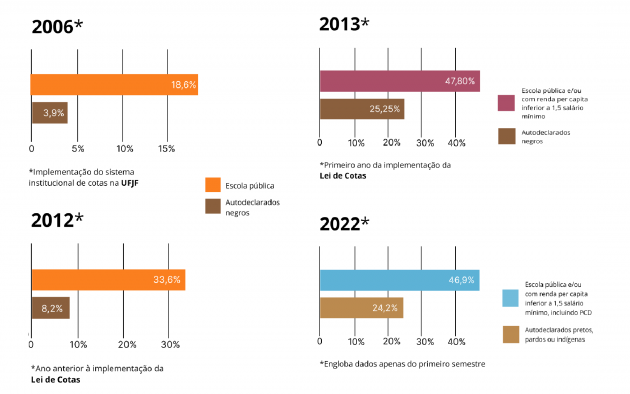

Em 2006, ano em que Mirian se tornou estudante da UFJF, de um total de 2.182 ingressantes do primeiro e segundo semestres nos cursos da Universidade, somente 407 discentes optaram pela entrada via sistema de cotas, sendo 87 pertencentes ao grupo A, daqueles autodeclarados negros ou indígenas, o que representa um percentual de apenas 3,9%.

Os números foram crescendo de forma tímida até 2012, ano anterior à implementação de fato da Lei 12.711. Naquele ano, dos 4.791 alunos matriculados na UFJF, 1.613 eram cotistas (33,66%), sendo 393 autodeclarados negros ou indígenas (8,2%). A grande mudança no panorama aconteceu em 2013 com o ingresso nas normas da Lei. Dos 3.963 alunos que entraram na UFJF, 1.900 se utilizaram do sistema de cotas (47,8%), sendo 1.001 (25,25%) autodeclarados negros ou indígenas. Os números se mantêm estáveis desde então – do total de ingressantes no primeiro semestre de 2022, 46,9% são cotistas, sendo 24,21% negros e indígenas – percentual três vezes maior do que o registrado em 2012. Clique na arte para ver.

A Universidade de Brasília (UnB), pioneira entre as federais a adotar o sistema, começou em 2003 destinando 20% das vagas do vestibular a candidatos negros, além de prever a reserva para indígenas. A medida entrou em vigência no ano seguinte. Assim como na UFJF, mesmo com o sistema consolidado, a lei federal fez com que o acesso desses grupos se ampliasse na instituição, demonstrando claramente a mudança de perfil socioeconômico e étnico-racial dos estudantes. Em 2004, ano de implementação do sistema próprio da UnB, ingressaram 388 alunos cotistas de um total de 4467, representando 8,68%. Já em 2013, o índice foi de 17,85% e, em 2021 o número se ampliou, chegando a 37,64% de alunos cotistas.

A Universidade de Brasília (UnB), pioneira entre as federais a adotar o sistema, começou em 2003 destinando 20% das vagas do vestibular a candidatos negros, além de prever a reserva para indígenas. A medida entrou em vigência no ano seguinte. Assim como na UFJF, mesmo com o sistema consolidado, a lei federal fez com que o acesso desses grupos se ampliasse na instituição, demonstrando claramente a mudança de perfil socioeconômico e étnico-racial dos estudantes. Em 2004, ano de implementação do sistema próprio da UnB, ingressaram 388 alunos cotistas de um total de 4467, representando 8,68%. Já em 2013, o índice foi de 17,85% e, em 2021 o número se ampliou, chegando a 37,64% de alunos cotistas.

Estudantes de baixa renda são maioria nas universidades

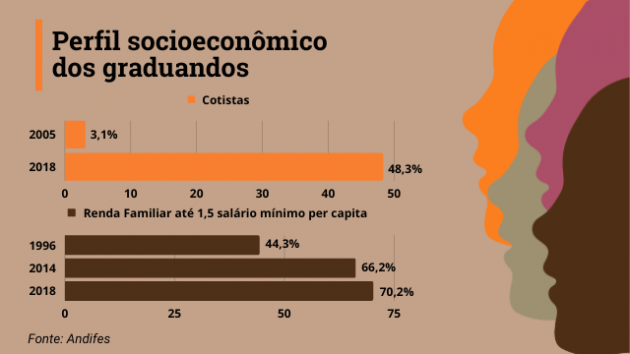

As informações da UFJF e da UnB exemplificam os dados gerais apontados pela V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos(as) das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), última análise realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em 2018. Foram coletados dados de 63 universidades federais, com a participação voluntária de mais de 420 mil estudantes. No documento verificou-se que o percentual de cotistas saiu de 3,1%, em 2005, para 48,3%, em 2018.

Outro dado apontado pela pesquisa que se destaca é o índice de alunos inseridos na faixa de renda mensal familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Em 1996, quando foi realizada a primeira edição da pesquisa da Andifes, eles compunham 44,3% do corpo discente, número próximo aos encontrados nos levantamentos de 2003 e 2010. A partir de 2014, há uma nova configuração do perfil – estudantes nessa faixa de renda passam a ser 66,2% do total de alunos dos cursos de graduação das instituições federais, chegando a 70,2%, em 2018. A pesquisa foi respondida voluntariamente pelos estudantes das Ifes.

Experiência

Ingressante em 2013, ano da implementação da lei, Roberta Neves Ferreira saiu de São Gonçalo (RJ) para cursar Medicina na UFJF. Estudante do Colégio Pedro II – Campus Niterói, tradicional escola federal do estado fluminense, ela fez uso das cotas raciais para estudantes de escolas públicas. “Optei pelas cotas porque era meu direito e seria uma forma de obter minha aprovação no vestibular. Estudar em escola pública, mesmo que de qualidade, como a que estudei, te coloca algumas dificuldades no processo. No segundo e terceiro anos do ensino médio, por exemplo, tivemos greves escolares, sendo que a última durou três meses. Então, se poderia me utilizar das cotas como recurso justo para diminuir as diferenças, não tinha por que não o fazer, mesmo com a pouca informação que estava disponível na época”, diz a cirurgiã-geral e, atualmente, residente em cirurgia vascular.

O pai de Roberta é mecânico de aeronaves e a mãe, dona de casa. Na faculdade, ela era uma das poucas alunas negras em sua sala, o que a fez refletir sobre sua própria negritude e sobre racismo. Entender esse novo lugar ocupado pelos negros na Universidade foi possível com o apoio do Coletivo Negrex, organizado por estudantes e profissionais negros da Medicina, contato que Roberta considera fundamental em sua trajetória acadêmica.

“Por mais clichê que possa parecer, representatividade importa, reparação histórica importa. Em um país tão miscigenado e com tantas pessoas pretas e pardas, é inadmissível encontrá-las apenas em lugares marginalizados. Precisamos normalizar ocupações de cargos e ambientes de destaque por quaisquer pessoas, independente de sua raça ou gênero. Mas, para isso acontecer, temos que correr atrás do prejuízo causado pela escravidão e o racismo instituído até hoje no país. As cotas são parte fundamental nesse processo e espero que, um dia, elas não sejam mais necessárias, porque teremos ensino básico de qualidade e ajuste social e racial para que todos passem a correr a mesma corrida”, acredita Roberta.